- 愛知県内で就労継続支援A型・B型の譲渡・売却先を見つけたい

- 就労継続支援A型・B型を譲渡・売却する方法やポイントを知りたい

- 就労継続支援A型・B型の譲渡・売却事例を知りたい

この記事をご覧になっている方の中には、このような疑問や関心をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。

赤字経営や人員不足などを理由に就労継続支援A型・B型の譲渡・売却を考える経営者は少なくありません。

本記事では、愛知県内を中心に就労継続支援A型・B型の動向、譲渡・売却の可否、成功させるポイントなどについて解説します。利用者さんや職員の処遇なども含め、適切な譲渡・売却先を見極める基礎知識としてお役立ていただければ幸いです。

愛知県内の就労継続支援A型・B型の譲渡・売却は可能

厚生労働省の調査によると2024年時点で全国にある就労継続支援A型事業所の数は4,472ヵ所、B型は17,820ヵ所となっています。

A型は直近一年でやや減少していますが、これは2024年度の報酬改定による収入減、最低賃金の上昇や人材不足、利用者さんが確保できないなどを理由に運営が困難となる事業所が増えてきたことが背景として考えられます。

とは言え、2015年以降は概ね増加傾向にあり、愛知県内においてもA型・B型の事業所数は年々増加し続けており、障害者手帳の所持者数も増加の一途を辿っています。

このような動向から、愛知県内のA型・B型事業所の市場はますます拡大し、事業買収や新規参入による需要も高まることが予想されるため、譲渡・売却は充分に可能と言えるでしょう。

参考:厚生労働省「就労継続支援A型・B型:事業所数の推移」

愛知県における障害者と就労継続支援の動向

愛知県内の障害者数と就労継続支援の動向について詳しく見ていきましょう。

前述の通り、愛知県内における障害者手帳の所持者数は2005年以降増え続けており、2023年時点で身体・療育・精神障害者保健福祉手帳を合算すると約39万人にのぼっています。

| 障害者手帳の種類 | 2005年 | 2008年 | 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2020年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体障害者手帳 | 210,541 | 225,081 | 240,002 | 239,389 | 238,551 | 237,697 | 233,758 |

| 療育(愛護)手帳 | 34,284 | 38,466 | 42,569 | 47,184 | 52,719 | 57,903 | 63,880 |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 20,374 | 26,629 | 37,475 | 48,341 | 60,144 | 74,727 | 92,366 |

| 合計 | 265,199 | 290,176 | 320,046 | 334,914 | 351,414 | 370,327 | 390,004 |

手帳所持者に限らず、全国の障害をお持ちの方の概数は合計で1,160万2千人となっており、この数値を基に人口比率から愛知県内の障害をお持ちの方を概算を推測すると合計で69万7千人となり、県人口の9.3%を占めています。

また、宿泊型自立訓練事業所など一部施設を除き、愛知県内の障害福祉サービスの数は増加傾向にあり、就労継続支援A型・B型事業所も以下の通り増え続けています。

| 事業所 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A型事業所 | 244 | 238 | 237 | 246 | 272 | 288 |

| B型事業所 | 503 | 545 | 602 | 663 | 745 | 837 |

| 合計 | 747 | 783 | 839 | 909 | 1,017 | 1,125 |

<参考>

愛知県「第3章 現状1 人口構成」

愛知県「障害福祉サービス事業所の就労支援に関する課題・ニーズ調査」

このように、障害者手帳の所持数が増えるにつれ、A型・B型事業所の数も増えており、愛知県における就労継続支援のニーズも年々高まっていると言えるでしょう。

譲渡・売却先を選定する際のチェックポイント

就労継続支援A型・B型の譲渡・売却には注意するべきポイントがいくつかあります。

事前に把握しておかないと知らない内に損をしてしまったり、利用者さんや職員が行き場を失ってしまうなど大きなリスクに繋がってしまうこともあります。

ここではA型・B型事業所の譲渡・売却先を選定する際の4つのチェックポイントを見ていきましょう。

- 人員配置体制

- サービス管理責任者の就業継続

- 書類の整備状況

- 職員や利用者さんの処遇

人員配置体制

就労継続支援A型・B型も含め障害福祉サービスの報酬には、質の高い支援員の確保とサービス向上を目的として報酬・加算が設けられており、算定するための基準の一つに人員配置体制があります。

人員配置体制を満たしていない場合、障害福祉サービスの報酬単価は減算されてしまい、売上減少に繋がるため、現状の人員配置体制に問題がないか、退職予定・入職予定についても確認するようにしましょう。

A型・B型の人員配置基準は以下の通りです。

| 職種 | A型の配置基準 | B型の配置基準 |

|---|---|---|

| 管理者 | 1名(兼務可) | 1名(兼務可) |

| サービス管理責任者 | 利用者60名ごとに1名以上(常勤) | 利用者60名ごとに1名以上(常勤) |

| 職業指導員・生活支援員 | 10:1 (※)または 7.5:1 | 10:1、7.5:1、6:1 |

| 目標工賃達成指導員 | 1名(兼務不可) | 1名(兼務不可) |

※…利用者さん10人に対して常勤換算職員1名配置。

サービス管理責任者の就業継続

障害者総合支援法に基づき、就労継続支援A型・B型事業所にはサービス管理責任者の配置が義務付けられています。

もしサービス管理責任者を配置できない場合、障害福祉サービス等の報酬減額や指定許可が得られず事業ができないといった影響が生じます。

サービス管理責任者が不在の場合、不在となった月の翌々月から報酬減額となり、最初の5ヶ月間は30%、6ヶ月目以降は50%減額となってしまいます。

サービス管理責任者が不在もしくは退職予定のため事業譲渡・売却を検討している方は、買い手側の配置状況についても漏れなく確認しておきましょう。

書類の整備状況

個別支援計画、担当者会議録、モニタリング状況など、利用者さんの支援内容を記した書類がしっかりと整備されているかも確認しておきましょう。

これらの書類は利用者さんそれぞれの障害やニーズに合わせ、質の高いサービスを提供するために欠かせないものであり、法令順守資料として保管しておく必要があります。

法令で定められている書類を整備できていない事業所は、表面的には問題がないように見えても法的リスクを抱えている可能性があります。

職員や利用者さんの処遇

職員の雇用は継続されるか、給与水準は下がらないか、利用者さんは同じ条件・環境でサービスを利用できるかなど、就労継続支援A型・B型の譲渡・売却においては職員や利用者さんの処遇も重要事項になります。

職員や利用者さんが行き場を失うことがなく、安心して運営を任せられる相手を選ぶことが大切です。

就労継続支援A型・B型を譲渡・売却する理由ランキングベスト8

就労継続支援A型・B型の経営者が、事業譲渡や会社売却を選ぶ理由ベスト8をご紹介します。

8位:競合が増えてきた

前述の通り、全国的に見ても就労継続支援A型・B型事業所の数は年々増加しており、以前よりも利用者さんや職員の確保、または利用者さんに提供する生産活動(作業)の受注が困難な事業所も存在します。

他事業所との差別化を図るなど、競争優位を確立できない事業所は運営継続が困難になり、譲渡・売却せざるを得ない状況に陥ってしまうこともあります。

7位:一般就労実績がない

就労継続支援A型・B型事業所では、一般就労に繋がる支援力の重要度が増しています。

ただ作業を提供するだけ、ただ居場所を提供するだけでなく、ゆくゆくは就職することもできる事が求められている中、一般就労実績がない、もしくは乏しい事業所は、利用者ニーズに応える事ができずに淘汰されていく傾向にあります。

また、利用者さんが一般企業へ就職し、6ヶ月以上継続就業した場合、そのことが評価されて就労移行支援体制加算という翌年度の1年間算定できる加算がありますが、一般就労に繋げる事が難しい事業所は算定する事ができず、報酬面でも収益減少の要因となり事業から撤退するケースもあります。

6位:後継者不在

障害福祉業界に限らず、特に中小企業においては親族や従業員の中で後継者が決まらず、経営を第三者に譲渡・売却するケースが多々あります。

就労継続支援A型・B型においても同様で、親族や従業員に後継者が見当たらない場合、外部の事業者へ譲渡・売却されるケースもあります。

5位:創業者利益を確定させたい

創業者が自身の持つ株式等を売却して得られる利益のことを創業者利益と言います。

新規事業の資金確保やそもそも売却益が目的で創業したなど、事業を手放す理由は創業者によって様々ですが、就労継続支援A型・B型においても創業者利益を理由に譲渡・売却されることがあります。

4位:職員が確保できない

事業所の職員不足で譲渡・売却されるケースも大変多いです。

高齢化社会に伴い労働力が減少する中、「特定の資格や支援スキルを持つ人材が確保できない」「未経験可の職種ですら求人応募がない」などの問題に直面し、譲渡・売却によってサービス維持が図られることも珍しくありません。

3位:利用者さんが集まらない

就労継続支援事業所が報酬として受け取る給付金(訓練等給付費)は、利用者人数や利用日数などで決まる仕組みとなっています。

営業活動をしても利用者さんが集まらないというケースだけではなく、集まっても利用継続できず、安定的な売上に繋がっていない事業所が増えています。これは競合事業所が増えている事も一因になっていると考えられます。

2位:赤字経営

収支コントロールができず、経営状況が悪化し赤字運営に陥っている事業所も少なくありません。

現状、赤字であっても、人材確保、拠点確保、生産活動内容などに魅力を見出し、買収によるメリットがあれば、譲渡・売却が成立するケースもありますが、今後の黒字化が見込めず、譲渡・売却を検討する事業所も後を絶ちません。

1位:サービス管理責任者が不在

サービス管理責任者は、就労継続支援事業の継続に必要不可欠な存在です。

サービス管理責任者の人員配置基準を満たさない状態が一定以上続くと減算の対象になるだけでなく、利用者さんの新規受け入れ停止や指定取り消しとなる場合もあります。

求人募集しても集まらない事が多く、譲渡・売却を選択する経営者が多いのが実情です。

就労継続支援A型・B型の譲渡・売却手法

就労継続支援A型・B型の譲渡・売却は、他の業界と同様に、買い手側とよく話し合いながら、双方が納得できる形で進めることが大切です。

ここでは、就労継続支援A型・B型の譲渡・売却で一般的によく用いられる「株式譲渡」や「事業譲渡」、およびその他の手法について解説していきます。

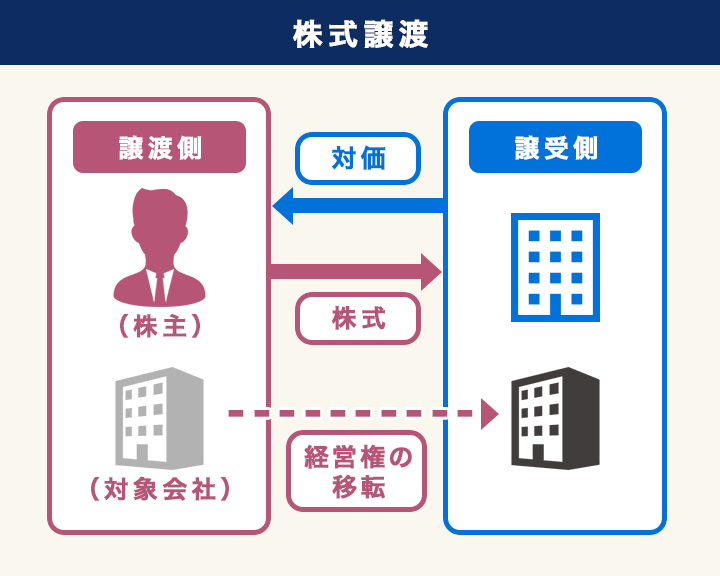

株式譲渡

株式譲渡とは、売り手側が保有する株式を買い手側に売却し、会社の経営権を引き継ぐ手法のことです。

中小企業では経営者や親族が全ての株式を保有していることが多く、その株式を売却することで会社の所有権と共に経営権も移転されます。

株式譲渡は会社を丸ごと譲渡・売却するため、現預金などの資産だけでなく、金融機関からの借入金などの負債もまとめて買い手側に引き継がれます。

株主構成は変わりますが、会社への影響を最小限に抑えることができるため、株式譲渡後も就労継続支援事業所は存続できますし、職員にもそのまま勤務してもらうことが可能です。

事業譲渡

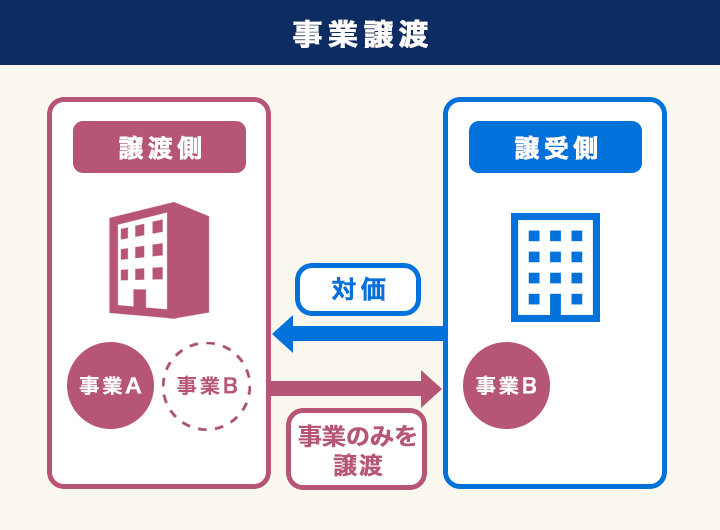

事業譲渡とは、事業の一部または全てを他社に譲渡する手法のことです。

株式譲渡との大きな違いは、会社の経営権はそのままにして、売却する事業だけを買い手側に移転する点です。

また、現預金などの資産や金融機関からの借入金などの負債を引き継がない点も株式譲渡と異なる点です。売り手側が不採算部門を手放したい時や、経営資源を特定の事業に集中させたい時に有効な手法です。

福祉事業は社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人などが運営元になっていることも多いですが、株式会社だけではなく、これら法人格で運営されている事業所の引継ぎもご相談ください。

その他

株式譲渡や事業譲渡の他に、以下のような手法が用いられることもあります。

合併

複数の会社をひとつに統合する手法です。

会社を残すか否かで「吸収合併」と「新設合併」の2種類に分けられ、合併会社のうち1社を存続させる場合は吸収合併となり、全会社を消滅させて新設した会社に全ての権利や義務を引き継ぐ場合は新設合併となります。

会社分割

会社の事業の一部または全部を分割し他社に譲渡する手法のことで、新設する会社に承継させる場合は新設分割、新設せずに親会社が既存の子会社に継承させる場合などは吸収分割となります。

TOB(株式公開買付)

買収したい企業の株式を特定の価格で一斉に購入し、経営権を獲得する手法です。買い手側は事前に買付期間や価格等を公告し、株主は株を売却するか応じないかを選択できます。

50人以上の株主がいる場合に適用されるため、経営者が株主となっていることが多い中小企業ではTOBが利用されるケースはほとんどありません。

譲渡・売却に伴う指定申請手続きについて

就労継続支援A型・B型事業所は、都道府県、指定都市、中核市などの指定権者から指定を受けることにより、事業の運営が可能となります。

この指定は運営法人に対して付与されるものであるため、株式譲渡によって法人自体が継続する場合は新規指定を受ける必要はありません。

株式譲渡の場合、これまでの基本報酬ランク・就職実績等をそのまま継続する事になるため、利用者に対し、高い賃金・工賃を支給していたり、就職実績がある場合、高い報酬算定に基づく高い売上が見込める事も株式譲渡のメリットとして認識しましょう。

一方、事業譲渡では運営法人が変更になるため、譲受法人が新たに指定を受ける必要があるため注意が必要です。新規指定となると煩雑な事務手続きが発生するだけでなく、従来の事業所における実績を引き継げない等の課題がありました。

このような状況を受け、令和6年6月21日、厚生労働省からの事務連絡において、こうした課題に対する柔軟な取扱いが認められるようになり、譲渡・売却における事務手続きが簡素化されるケースが示されましたが、全ての事業譲渡において適用されるものではないため、事業譲渡においては、新たに指定をとらずとも事業運営できるか指定権者に確認をとる事も重要です。

参考:厚生労働省「令和6年6月21日事務連絡」

事業譲渡・売却を成功させるポイント

就労継続支援A型・B型の譲渡・売却を成功に導くためには、押さえておきたいいくつかのポイントがあるので確認していきましょう。

適正売却価格はあってないようなもの

就労継続支援A型・B型の売却額は、最終的には売り手側と買い手側の交渉によって決定されますが、事前に就労継続支援業界の価格相場を把握しておくとよいでしょう。

お互いの希望額の差が大きいと交渉は難しくなりますが、価格相場をベースに金額を提示すれば、比較的スムーズに話が進むかもしれません。

中小企業の譲渡・売却の場合、「時価純資産額+営業利益2~5年分」と言われる事が多くありますが、実務として「法令順守状況」「人員状況」「生産活動状況」などの個別性により金額は大きく変動します。よって、このくらいで売りたい、なぜなら〇〇だからという根拠を考えておくようにしましょう。

財務状況をクリアにする

就労継続支援A型・B型の譲渡・売却において、買い手側は売り手側の企業価値やリスクなどについてデューデリジェンスと呼ばれる調査・分析を行います。

この過程で財務状況に不審な点等があると、買い手側の不信感を招いてしまい、交渉が難航してしまう恐れがありますので、決算書では分からない簿外資産(例えば、生命保険の解約返戻金等)、簿外債務(例えば、未払い残業代等)の洗い出しを行い、事前に自社の財務状況を整理して、透明性を確保しておくことが大切です。

PMIの取り組み

事業譲渡・売却では、相手会社と合意することに意識が集中しがちですが、譲渡・売却後のことも念頭に置いておく必要があります。

準備が不十分のまま事業譲渡・売却してしまうと、支援方針の相違、工賃計算間違い、給与形態の変化などを招いてしまい、その結果、利用者さん離れや職員の離職、業績悪化などを招いてしまう恐れがあります。

そのため、PMI(Post Merger Integration)と呼ばれる譲渡・売却後に行われる経営や業務の統合プロセスを売り手と買い手側の双方が協力して進めていくことが大切になります。

具体的には「就労継続支援の体制構築」「経営理念の共有化」「支援システムの統合」など、良い支援を継続的に提供する事を目的に、立案・調整を進めると良いでしょう。

職員や利用者への丁寧な説明

職員に対する譲渡・売却の公表タイミングや誤った情報伝達は、職員の不安や不信感を招き、人材の流出に繋がるリスクがあります。

契約締結後は適切な手順で職員に公表し、譲渡・売却の背景、今後の事業計画、待遇・業務内容などについて正しい情報を伝えることが大切です。

また、譲渡・売却によって利用者離れに繋がってしまうケースもあるため、職員への公表が済み次第、適切なタイミングで利用者さん・保護者・関係機関等に対しても丁寧に説明する機会を設けましょう。

就労継続支援A型・B型の譲渡・売却までの流れ

続いては就労継続支援A型・B型の譲渡・売却の一般的な手続きの流れを紹介します。

1.譲渡・売却する目的を明確にする

まずは就労継続支援A型・B型を譲渡・売却する目的を整理して明確にしましょう。

現状の課題解決や目標達成のために、本当に譲渡・売却がベストな選択なのかを慎重に経営判断することが大切です。

とはいえ、本当に売れるのか、いくらで売れるのか、どのような相手がいるのか、どのように探せばいいのか分からない事が山積みだと思います。

2.M&A仲介会社・FAに相談

譲渡・売却についておおまかな方向性が決まったら、M&A仲介会社にサポートを依頼する事が多いと思いますが、ここでも注意が必要です。

M&A仲介会社との契約内容には様々な条項があり、後から取り返しのつかない内容で契約してしまう事があります。一例として、契約形態には「専任契約」と「非専任契約」があり、専任契約後に自分で買い手を探し、自分で契約を締結したとしても専任契約したM&A仲介会社に対して報酬を支払うこともあり得ます。

よって、M&Aの規模によっては要らぬトラブルを避けるためにも、M&Aに強い弁護士に相談した上で契約を進めることも選択肢の一つです。

M&A仲介会社は譲渡・売却の全プロセスを包括的にサポートしてくれるアドバイザーです。IM(インフォメーション・メモランダム)と呼ばれる企業概要書を作成してくれたり、譲渡・売却先の選定や継承手法などに関して相談する事ができます。

仲介会社の他、M&AにはFA(ファイナンシャル・アドバイザー)と呼ばれる専門家もいますが、FAは基本的に売り手側と買い手側、どちらか一方の代理人としかなれません。

FAに依頼する場合、売り手側の立ち場に立って全力で価格や条件を交渉してくれるメリットがありますが、交渉に時間を要しM&Aが長期化してしまうこともあります。

M&A仲介会社やFAの報酬形態は、成約金額の数%に設定している事が多いため、事業規模が小さい場合、優先順位が低くなってしまう事もあるので、比較検討するためにも複数のM&A仲介会社・FAの話を聞いてみることをお勧めします。

なお、当法人はM&A仲介会社やFAの立場ではなく、自社グループで引継ぐ事を前提としているため、相談・査定から譲渡・売却まで完全無料にて承っているだけでなく、就労継続支援を10年以上運営してきた経験に基づく障がい福祉における深い知見を有しております。お気軽にお問い合わせください。

3.相手企業の選定

続いては、M&Aの仲介会社と共に譲渡・売却先の選定を始めます。

事前に決めた譲渡・売却の目的やどのような会社に譲渡・売却したいかをアドバイザーと共有し、ロングリストと言われる候補先をピックアップしてもらいます。

その後、アドバイザーの意見も参考に譲渡・売却候補となった企業に打診し、関心をもってくれた場合、秘密保持契約(NDAという事が多い)を結んで、疑義の解消を行い、経営者同士のトップ面談が行われます。

4.基本合意書の締結

経営者同士の話し合いで、譲渡・売却方法や価格、時期、職員や利用者さんの処遇などについて擦り合わせ、交渉がまとまると双方で基本合意契約を結びます。

ただし、これは最終契約ではないため、この後に行われるデューデリジェンスの内容次第では合意内容が修正される場合もあります。

5.デューデリジェンス

デューデリジェンスとは、買い手側企業が実施する売り手側企業の精密監査のことです。

売り手側の財務状態、障害者総合支援法における法令順守、労務リスク、税務、利用者情報などについて詳しく分析・評価され、買収におけるリスクを総合的に判断します。

買い手側から資料提出などを求められることもあるので、アドバイザーに相談のうえ、あらかじめ財務状況などを整理してまとめておきましょう。

6.最終合意契約の締結

デューデリジェンスが行われ、買い手側・売り手側共に譲渡・売却の意思が固まったら、最終合意契約の締結を行います。

最終合意契約書には基本合意の内容に沿って概ね以下のような事項が記載されますが、デューデリジェンスの結果によっては条件などが修正される場合もあります。

- 譲渡・売却の内容

- 資産価値

- 対価

- 譲渡・売却日

- 守秘義務

- 競業避止義務

- 職員・利用者さんの取扱い

7.クロージング

クロージングは、最終合意契約がされた後、当事者同士が契約書に記載された手続きや実務を実行する過程のことです。

具体的には事業所などの資産の引き渡しや対価の支払いなどが行われますが、クロージングには一ヶ月以上かかることが多いので、余裕を持ったスケジュールで進めていきましょう。

8.社内外に通知

就労継続支援A型・B型を譲渡・売却する際は、適切なタイミングで社内外の関係者に情報開示する必要があります。関係者とは主に以下のような方々を指します。

- 職員

- 利用者さん・保護者・関係機関等

- 相談支援事業所

- 市町村

- 取引先

- 金融機関 など

また、前述の通り、職員や利用者さんには今後の処遇を中心にくれぐれも丁寧な説明を行い理解を得るようにしましょう。

愛知県内の就労継続支援A型・B型を事業ごと引き継ぎます

愛知県内で就労継続支援A型・B型の譲渡・売却をお考えなら、障害者支援を行う当法人にご相談ください。

私たちが選ばれる理由

当法人が運営するサービス「HIKITSUGI」は、これまでに就労継続支援A型・B型事業所を運営する多くの経営者からご相談を受けています。

積極的な営業を行わずとも、HIKITSUGIに相談が寄せられる理由をご説明します。

障害福祉に精通しているから安心

HIKITSUGIは譲渡・売却される事業所に通う利用者さんに対し、今後も適切なサービスを提供し続けていくことを大きな目的としたサービスです。

当法人は非営利団体として、これまでに多くの障害者就労支援、居住支援、キャリア形成などに携わってきました。

これまでに培った障害福祉事業における多くの運営ノウハウや関係各所との幅広いネットワークを活かし、事業を丸ごと引き継ぐ体制が整っていますので、利用者さんや職員が行き場を失うことはありません。

成功報酬等一切なし!完全無料で引き継ぎます

当法人はM&Aの仲介会社ではないため、当サービスの利用に際して一切費用はかかりません。

契約前のご相談や査定、契約後の着手金や成功報酬・成果報酬なども一切ございませんので、完全無料にて就労継続支援A型・B型事業所を引き継ぎます。

また、交渉途中で中断した場合も費用は一切いただいておりません。

借入あり・赤字・債務超過でも引き継ぎ可

繰り返しになりますが、HIKITSUGIは就労継続支援を利用する障害をお持ちの方に対し、今後も継続してサービス提供していくことを目的としています。

そのため、債務超過や赤字運営に陥っている事業所からのご相談も幅広く受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

法令順守に不安があっても相談OK

就労継続支援A型・B型の運営においては、障害者総合支援法や各都道府県・政令指定都市・中核市で定められた順守しなければならないルールが数多くあります。

頻繁に行われる法改正に対処しきれなかった等、様々な要因で課題のある事業所であってもご相談を承っております。

もし法令遵守・ルールなどに不安をかかえているようであれば、その事も含めて事前にお伝えください。当法人は「後ろめたいことがあるなら引き継がない」ということはありませんのでご安心ください。

就労継続支援A型・B型の引き継ぎ事例

愛知県内の就労継続支援A型・B型事業所を当法人が引き継いだ事例をいくつかご紹介します。ぜひ参考になさってください。

赤字運営が続いたA型事業所:譲渡金額2,000万円

48歳の創業社長、定員20名の就労継続支援A型事業所。

自身が経営していた工場の作業を利用者さんに提供するA型事業所を運営していましたが、ここ数年、競合の台頭などにより、利用者さんが集まらない・人件費増加などの問題に直面し経営難に陥っていました。

赤字額も1,100万円を超え、他社に事業継承することでサービス維持を考えるようになり、当法人にご相談いただいた結果、2,000万円で譲渡成立となりました。

サービス管理責任者が不在のB型事業所:譲渡金額1,300万円

愛知県の定員20名の就労継続支援B型事業所。

前任のサービス管理責任者が急遽退職してしまい、その後新たなサービス管理責任者を配置すべく求人活動を行いましたが、採用できない状態が続き、最終的に5割の減算を受ける状態になってしまいました。

加えて物価高騰や利用者さんの減少などの問題も重なり経営不審に陥った結果、当法人が事業所運営を引き継ぐことになりました。

後継者問題を抱えていたB型事業所:譲渡金額4,000万円

愛知県内にある合計定員60名の就労継続支援B型事業。

利用者さんの一般就労率が高く、生産活動の種類も豊富と評判で、利用者さんの数も順調に増え続けてきました。

そんな中、65歳を迎えた経営者のAさん。自身の体力低下も感じ始め、事業所の将来を真剣に考えるようになりましたが、親族や従業員に後継者が見つかりませんでした。

一度は廃業も考えたAさんでしたが、当法人が運営を引き継ぐことによって職員の雇用と利用者さんへのサービス提供が継続できることに安心され、4,000万円で譲渡が成立しました。

まとめ

本記事では、愛知県内の就労継続支援A型・B型の譲渡・売却について、成功させるポイント・事例などについて解説しました。

愛知県における就労継続支援事業は、障害者数の増加により、ますますニーズが高まってくると予測され、A型・B型共に譲渡・売却は可能と言えるでしょう。

ただし、譲渡・売却を当事者である経営者だけで成功させることは難しいため、M&Aの仲介会社などにサポートを依頼して慎重に進めていくことをお勧めします。

「どこに相談したらいいのか分からない」「仲介手数料や成功報酬を負担したくない」「職員や利用者さんへの影響を最小限に抑えたい」などのご希望がありましたら、いつでも当法人にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。